慧治Online Café

科技素養:善用AI深化學習

科技素養:善用AI深化學習

因應108課綱培育學生三面九項核心素養能力的目標,2024上半年慧治Online Café的主題為【引導自學,共創素養】,邀請教育各界專家、學者以及現場教師,以引導學生培育自學能力及素養能力為主軸,探討教師如何帶領學生適應現在生活及面對未來挑戰。如同慧治合心育苗的理念,讓我們一同攜手種下名為希望的種子,將學生培育成長、灌溉茁壯。

讓AI扮演不同角色,實現以學生學習為中心的教學。

高雄市國教輔導團課程督學

|林百鴻

|林百鴻

重點摘要

- ChatGPT是一款聊天機器人,可以藉由其對話特性,成為良好的教學輔助工具。

- 四項方法讓ChatGPT生成出你想要的答案。

- 藉由實際操作,了解AI可以在教學領域中扮演的多元角色。

- ChatGPT不但不會取代教師工作,更能成為強大的課程助教。

一起進入ChatGPT的世界

就像每段跨國旅行至少要對當地有些背景認識一樣,要進入ChatGPT的世界也同樣要先了解其背後的原理與脈絡。與一般搜尋引擎不同,ChatGPT是一款「聊天機器人」,透過網路上獲取大量文本進行深度學習,透過跟它「聊天」的過程中可得到你想要的資訊。

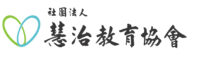

在正式介紹ChatGPT的操作以前,百鴻課督拋出一個問題:「還沒有 以前,我們是如何 ?」,透過此一提問帶領老師們共同思考科技的發展如何優化教學,例如:透過投影幕可以讓知識從2D的文字轉變為3D的具體圖像,而ChatGPT的出現也引領著我們持續反思,當AI工具出現,身為教學者如何更有效的將工具運用於教學現場。

在正式介紹ChatGPT的操作以前,百鴻課督拋出一個問題:「還沒有 以前,我們是如何 ?」,透過此一提問帶領老師們共同思考科技的發展如何優化教學,例如:透過投影幕可以讓知識從2D的文字轉變為3D的具體圖像,而ChatGPT的出現也引領著我們持續反思,當AI工具出現,身為教學者如何更有效的將工具運用於教學現場。

透過提問讓老師們思考,科技的發展與教學的關係。

生成式AI的基礎操作

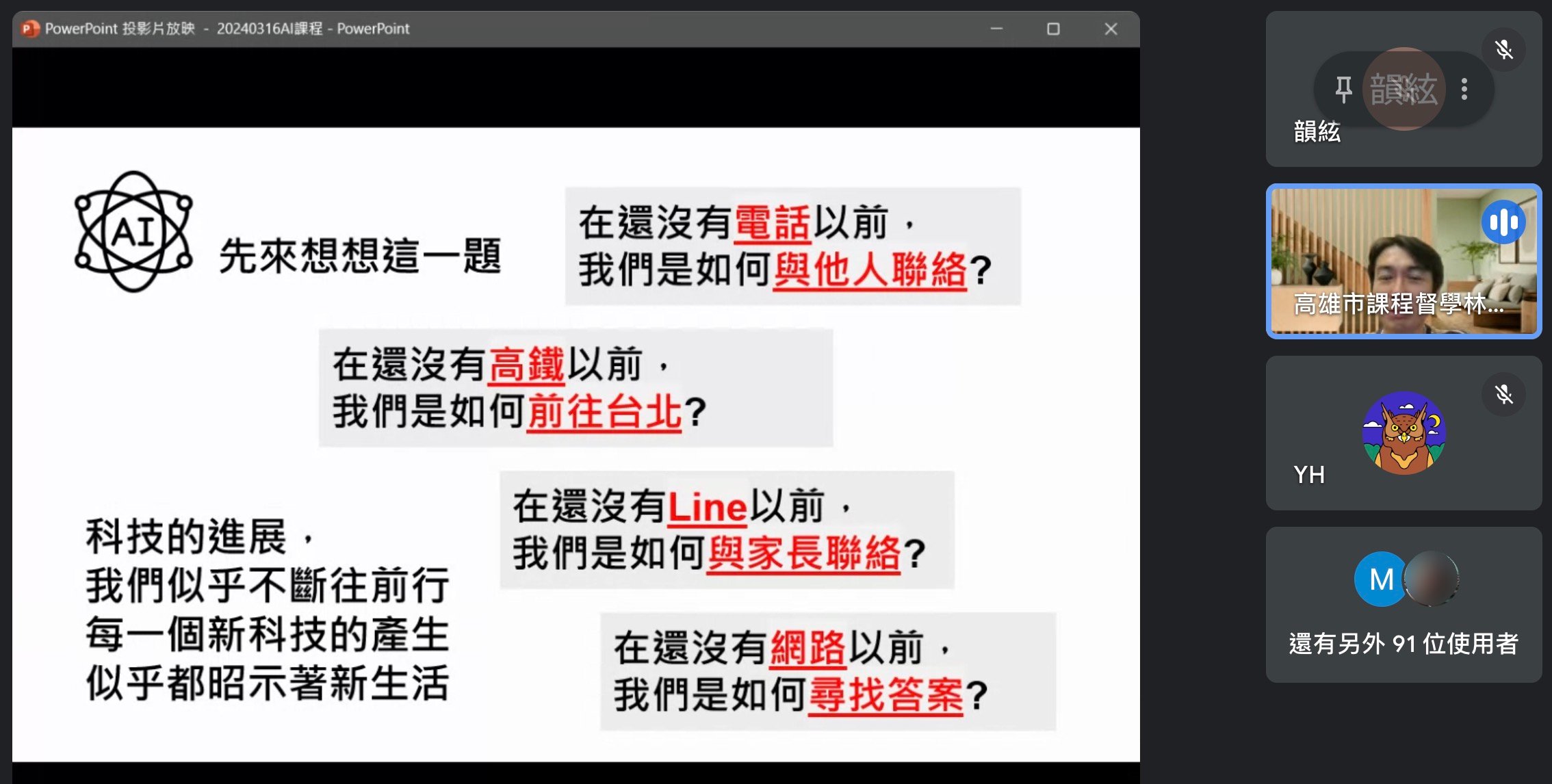

其實ChatGPT只是目前所有生成式AI的其中一項,目前坊間已經出現許多生成式AI的軟體工具,雖然這些工具各自有不同專長,不過使用邏輯其實與ChatGPT大同小異,所以只要掌握操作的原則,也能在不同的軟體上轉換自如。百鴻課督更深入說明如何問ChatGPT一個「教師專業領域」的問題,並提出四種方法,讓ChatGPT的回答從一般性的陳述聚焦為更符合教學情境的內容:

- 角色扮演:在提問中賦予ChatGPT一個角色。例如:你是一位科學教育專家,請告訴我……。

- 功能設定:在提問中告訴ChatGPT你想要什麼功能需求。例如:請用列點的方式呈現。

- 限制條件:在提問中加上一些限制條件,讓ChatGPT按照你想要的方式生成答案。例如:請用引導的方式,一次問我一個問題,直到確定我懂為止。

- 使用範例:給ChatGPT一個你想要的範例,讓它能深度學習更了解你的需求。

ChatGPT提問的四個方法。

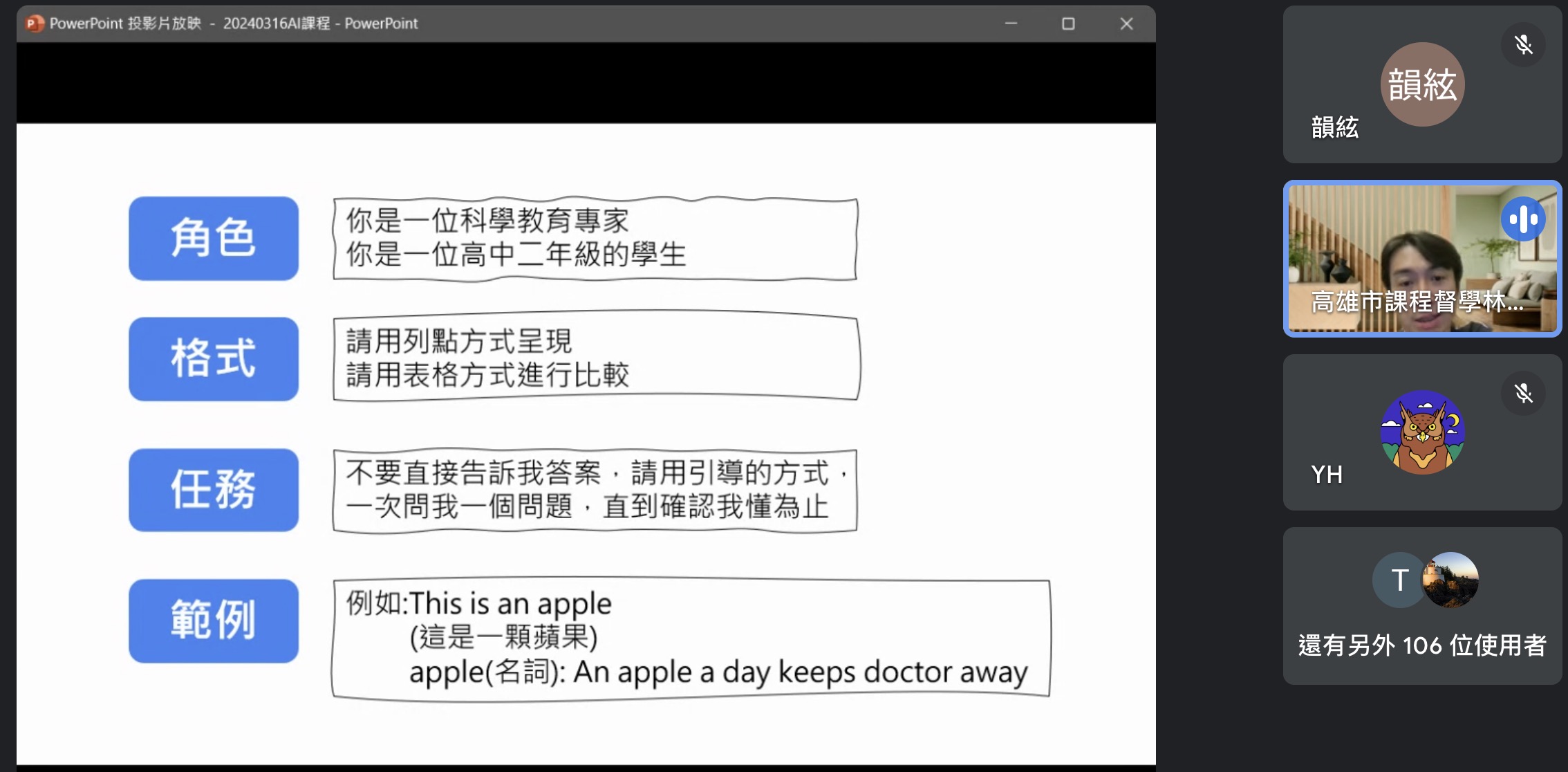

生成式AI在教學上的應用

生成式AI能夠在課堂上的運用範圍十分廣泛,端看你如何使用這些工具,百鴻課督操作下列不同的案例讓老師們進行參考與轉化:

- ChatGPT分享功能:讓學生利用ChatGPT進行對話並且將對話過程利用分享功能上傳給教師,讓教師能快速掌握學生的學習狀況與迷思概念。

- ChatGPT+Colab:利用ChatGPT協同撰寫程式,再搭配Google Colab輸入程式,協助實驗記錄、數據分析並建立模型。

- Copilot:透過Copilot可以免費生成指定畫面、特定畫風的圖片。

- Eduaide.AI:利用Eduaide.AI的範本與模型協助教師備課,產生基本的課程設計、評量測驗,甚至協助教師行政工作。

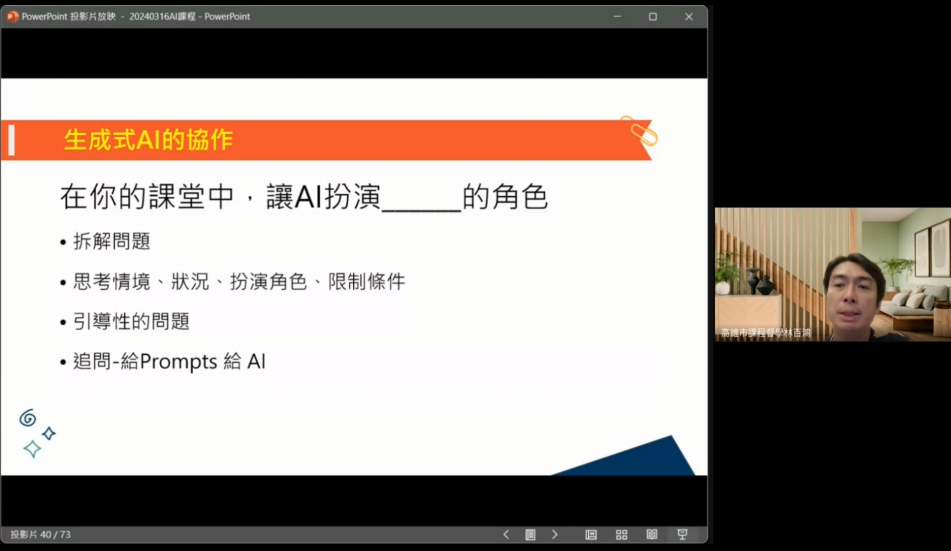

- 自主學習機器人:透過已經設定好的機器人,讓AI拆解問題並透過限制條件,讓其產出引導性問題給學生,成為自主學習的鷹架。

列舉生成式AI能夠在教學現場運用的情境。

以上功能包含了課前教師備課、製作教材;課中理解孩子的學習進行差異化教學以及課後評量測驗、學生自主學習等。回到「以學生學習為中心」的教育初衷,百鴻課督點出ChatGPT能夠擔任初步引導的角色,教師在中後段就能有更多餘裕去做個別學生的關照與提升。

「會淘汰你的永遠不是AI,而是比你更會使用AI的人。」

有感於科技發展下教師們對於生成式AI的焦慮,百鴻課督強調課程設計才是AI世代的核心,當教師擁有了如此強大的工具,應該要更深入思考自己與學生的需求,當我們利用ChatGPT得到龐大的資料或架構,更有賴教師專業進行消化、重整,讓工具被人所用。在AI時代下,期待這些軟體工具能夠成為教師的神助教,在教學的方方面面給予協助,讓教學者可以更專注於學生的學習狀況,成為孩子適性發展的引導者。

Q1:想請問課督展示的「自主學習」課程機器人一定要升級至ChatGPT 4.0才能使用嗎?如果我已經付費升級的話,哪邊才能找到自主學習機器人呢?

這3隻協助學生去做自主學習的機器人現在已有開放公測,不過仍然要使用ChatGPT 4.0才能進入測試。我們的開發團隊在自主學習領域已經有五年的課程研發經驗,能精準抓到學生自主學習的節點與需求,目前與研發廠商仍在討論中,最終會看到的是一個雲端平台,若有更完整的平台未來會再提供給大家。

Q2:如何使用ChatGPT在大數據中找到知識的節點?能否再多說明一點?

因為ChatGPT的大數據是來自於期刊論文、Twitter上的文章、維基百科等等,所以它所切的知識節點是由它所蒐集到的數據去切。我測試過非常多次,甚至是很冷門的知識,ChatGPT不只能夠回答出正確的答案外,若你的指令夠明確,它能就你設定的年齡去做切分,且切分的知識節點都蠻精準的。

Q3:請問如何指定畫風呢?有哪些不同的畫風?

想跟各位老師分享,以剛剛實際操作的案例,我想請AI畫出一幅皮卡丘站在101前面,但要用何種畫風就必須請教藝術專業人員,所以比起技術的訓練,未來的時代需要我們使用更高、更哲學性的思考去帶領孩子。

Q4:如果沒有付費的使用者也可以使用ChatGPT機器人嗎?

只能有限度的使用一個。在ChatGPT畫面左下角,點選你的名字,會有一處可以輸入你的期待來自訂GPT,分為兩個部分,一個是「您希望ChatGTP了解那些關於您的資訊,以便提供更好的回答?」,另一個是「您希望ChatGTP如何回覆?」,自訂完成後它就會根據你的設定進行回答。

Q5:有何好方法可以用來確認AI給的東西是否正確?

在數位時代我們所搜尋到的東西正確與否還是要透過多方比對來審慎看待,學生從ChatGPT上得到資料,教師還是要去跟他進行確認與討論,更重要的觀念是教導學生使用的習慣「千萬不要複製貼上」,而且如果只使用最初階功能的話,其實學生複製貼上的內容很容易分辨。

就我個人的經驗ChatGPT上產出的文章去做相似度比對,讓人驚訝的是比對出來的相似度是低於2,所以是很難比對出來,目前各國家也還在擬定相關策略,在使用上還是要教會孩子使用倫理,第一,ChatGPT如果未滿十三歲要使用必須要家長同意;第二,學生若使用於報告上需要加註來自於什麼AI工具。

就我個人的經驗ChatGPT上產出的文章去做相似度比對,讓人驚訝的是比對出來的相似度是低於2,所以是很難比對出來,目前各國家也還在擬定相關策略,在使用上還是要教會孩子使用倫理,第一,ChatGPT如果未滿十三歲要使用必須要家長同意;第二,學生若使用於報告上需要加註來自於什麼AI工具。

Q6:請問針對高中職英文科老師,有沒有推薦的AI工具及使用方法?

因為現在AI功能很強大,比較沒有針對單一個領域去做,不過你只要做特殊的設定,就可以成為一個很好用的工具。例如:可以練習口說對話,也可以設定成,當我口說錯的時候可以請它糾正我,而且現在的語音還會有抑揚頓挫跟中間喘氣,有機會再跟大家分享更多。

Q7:AI的成品是否有辦法可以辨識?

目前學生的閱讀理解是一個很大的問題,因為以現階段來說AI產出來的內容是以文字呈現,所以很多學生需要花大量的時間去理解,另外也有許多學生容易沒有經過思考就複製貼上。基於這兩點,建議老師可以使用分享功能,去看見學生跟AI對話的脈絡,就可以清楚掌握學生的內容是從哪來的,也可以回溯學生的學習歷程。

雖然已經有在使用AI,但講師分享了許多細節,提高使用效率也能更多協助運用於教學上。

林老師新莊高中/地理科

最令我印象深刻的是ChatGPT,因為是第一次使用,讓我覺得非常便利,在教學上有任何問題,它似乎都能立即解答,就算用於聊天也很方便。

蔡老師忠孝國小/導師

講師對於AI工具精緻介紹與示範操作,學習很多;非常感謝講師與主辦單位的用心,下次還想參加。

郭老師關東國小/科技教育

謝謝林百鴻老師的說明,讓我對於將AI融入教學有另外一種想法,未來也會嘗試看看。

郭老師新東國中/數學科

第一次認知到ChatGPT除了可以我問他之外,還可以利用他來反問確認自己是否學會。

陳老師富源國中/自然科

老師說明如何教自己國小的小孩使用AI,感覺很簡易實用,介紹Bing免費用GPT4.0打開我的視野。

陳老師草屯國小/國文科

播放影音

本篇文章及影像資料已獲得當事人同意露出。