-

最後更新:2025-04-23

-

發佈日:2025-01-23

-

瀏覽次數:12

慧治Online Café

創新應變:突破框架,靈活教學

因應108課綱培育學生三面九項核心素養能力的目標,2024下半年慧治Online Café的主題為【多元辯證 創新肯定】,邀請教育各界專家、學者以及現場教師,以引導學生培育自學能力及素養能力為主軸,探討教師如何帶領學生適應現在生活及面對未來挑戰。如同慧治合心育苗的理念,讓我們一同攜手種下名為希望的種子,將學生培育成長、灌溉茁壯。

重點摘要

聚焦教學目標:從課程活動到學習歷程檔案

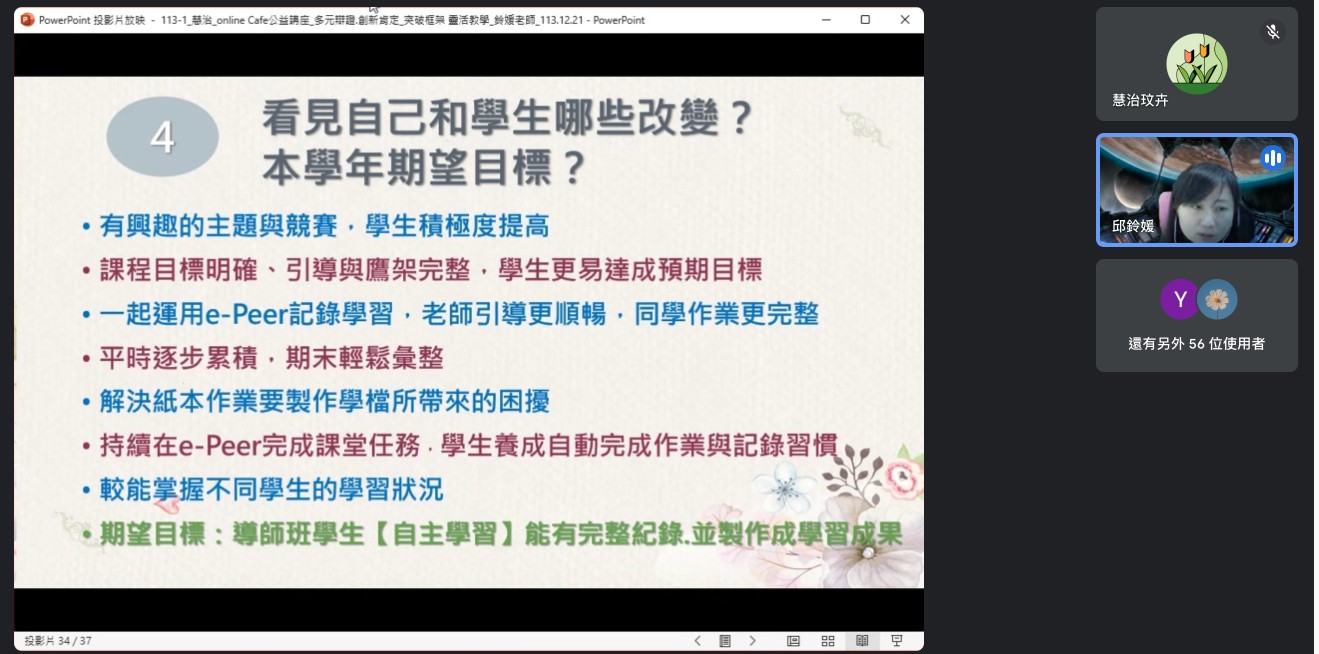

在108課綱實施後,高中教師面臨必修時數下降、多元選修課程增加,以及探究實作與自主學習的需求,教學設計負擔隨之加重。華僑高中地球科學科的邱鈴媛老師分享,過去在備課時,為了提高學生參與度,她設計了不少活動增加樂趣,有時會不小心偏離原有的教學目標。而在其他老師提醒教學活動應注意時長、避免過於發散後,鈴媛老師便時刻提醒自己要「緊扣教學目標」,並以此為整體課程核心,確保教學活動既靈活又能聚焦課綱需求。

此外,鈴媛老師還將「協助學生完成學習歷程檔案」列為自己的教學目標之一,並在學期初時,就向學生說明學檔對升學的重要性,激發學生重視程度,並透過加分機制提升學生完成學檔的意願。

鈴媛老師基於自身教學共備的經驗,深刻體會到「緊扣教學目標」的重要性

結合鷹架與樂趣,引導學生主動探索

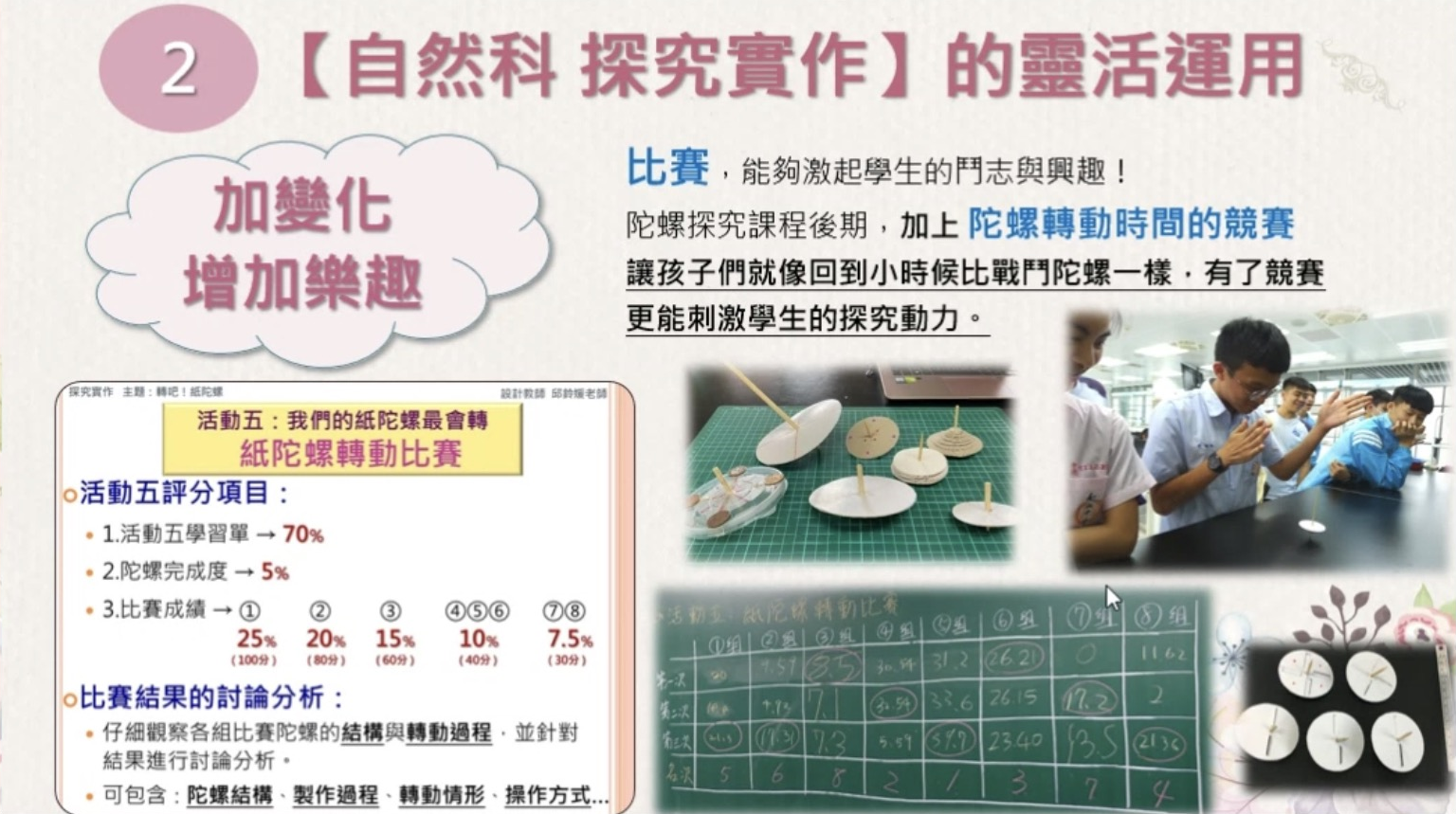

鈴媛老師提到,在某次教師研習中有講者分享到,「孩子其實是保有探索世界的熱情,如果遇到他們感興趣的事物,自然就會感到好奇,也更容易激發出探究的動力。」這個概念啟發了鈴媛老師的課程設計:她回想起自己的孩子當時正熱衷於玩陀螺,於是設計了一個以「紙陀螺」為主題的教學活動,讓學生體驗完整的探究實作過程。

在活動中,鈴媛老師加入了競賽元素,以激發學生的探究動力。為了獲得加分或贏得比賽,學生們開始主動思考:什麼樣的陀螺可以轉得更久?還需要調整哪些變因?在實驗過程中,學生透過仔細思考與調整測試,主動觀察變因對結果的影響。這不僅增添了學習的樂趣,也讓學生能自發地提出問題並尋求解決方案。

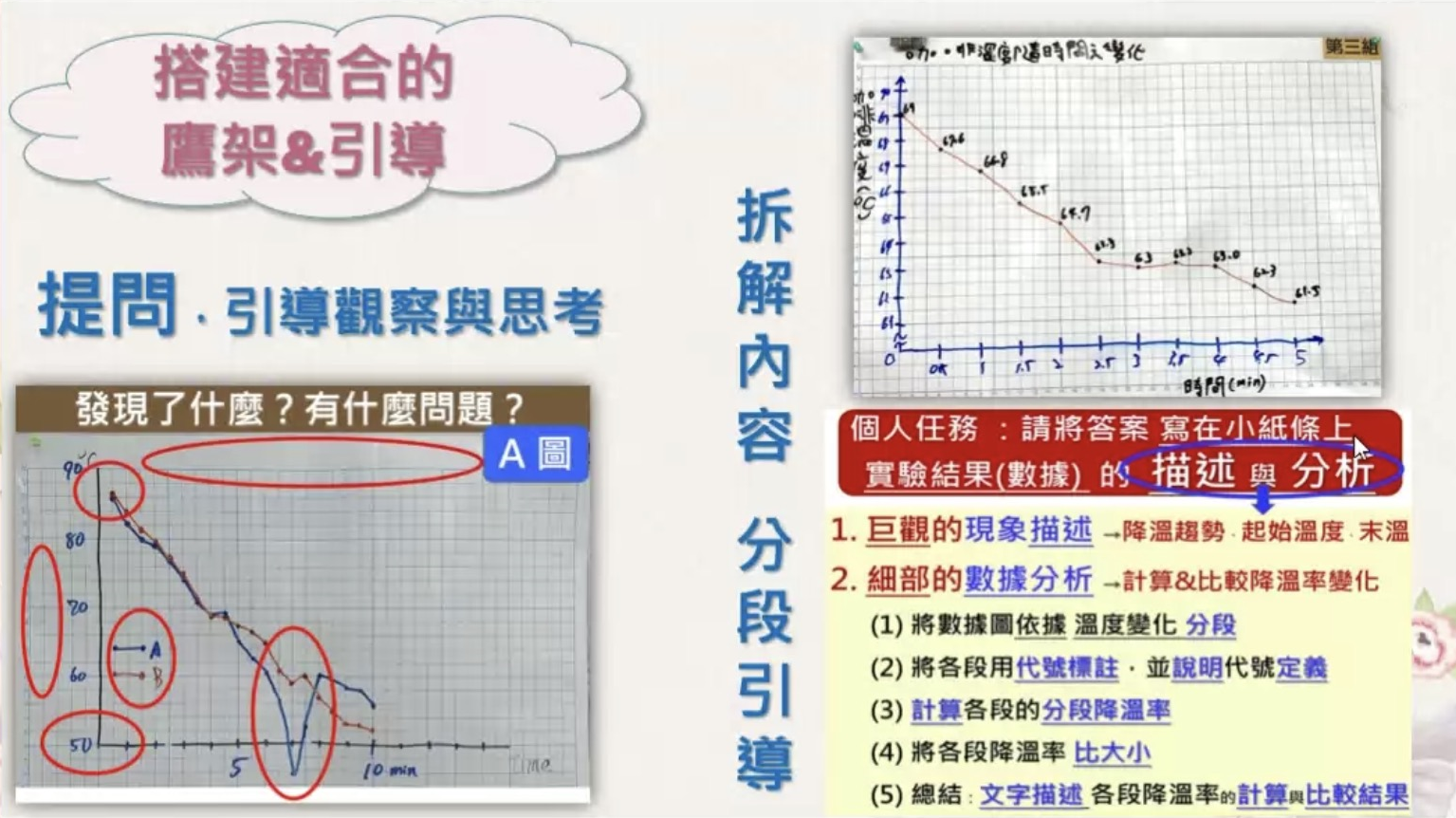

值得注意的是,鈴媛老師觀察到圖表與數據分析是學生的弱項,因此,她透過內容拆解、分段引導與搭建鷹架,逐步引導學生掌握圖表內容,並能更深入地分析實驗結果。「我發現給予學生適當的鷹架,能幫助他們產出更完整的成果,也比較能達到老師預期的目標。」在這樣的訓練下,學生不僅能寫出更完整的科學筆記,更提升了他們探究與分析的能力。

將探究實作課程結合學生成長經驗與比賽機制,增加樂趣、激發學習動機

透過任務拆解、鷹架搭建與提問引導,協助學生提升圖表與數據分析能力

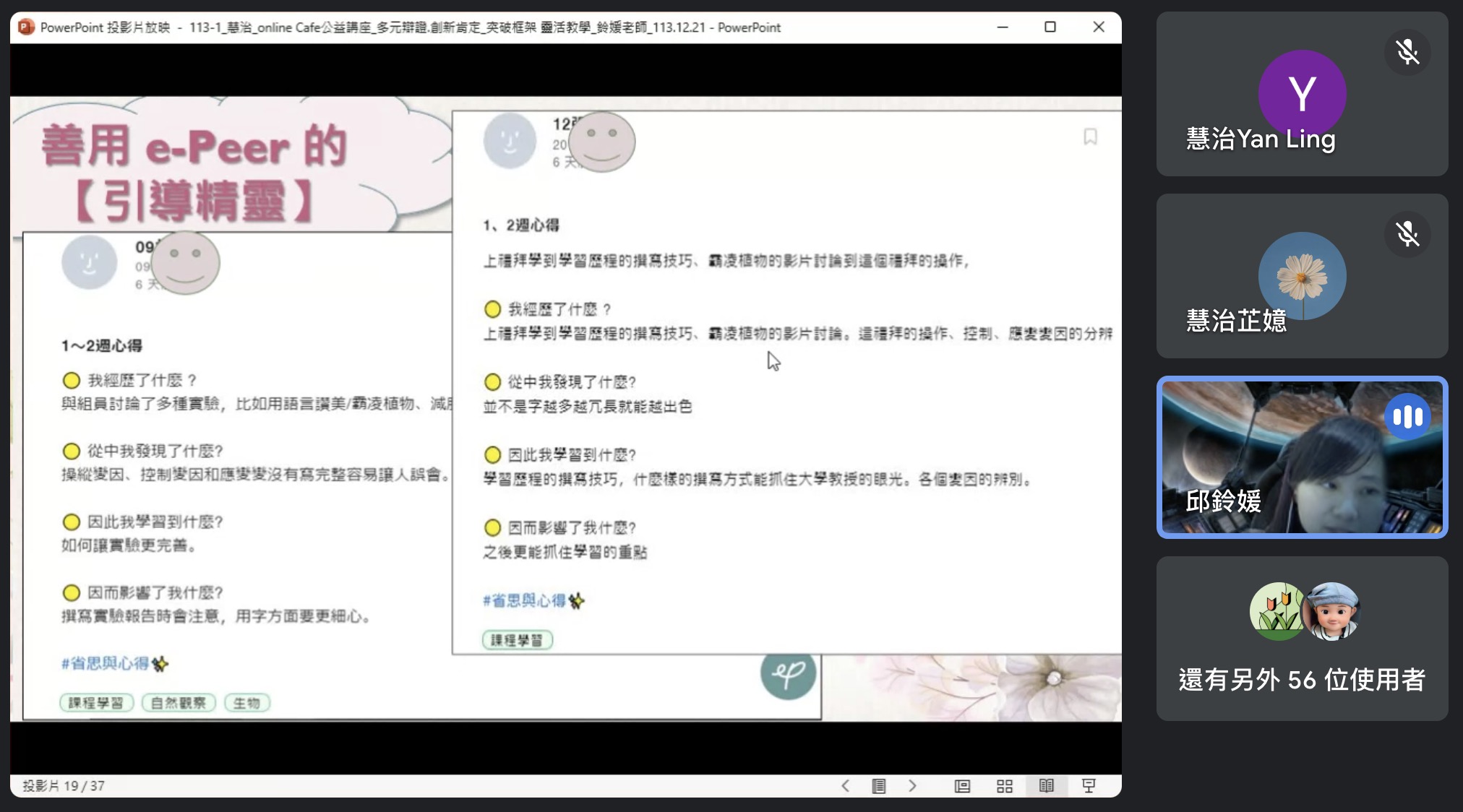

運用e-Peer扎實地記錄學習與成長

e-Peer的「引導精靈」可以幫助學生有脈絡地反思學習與收穫

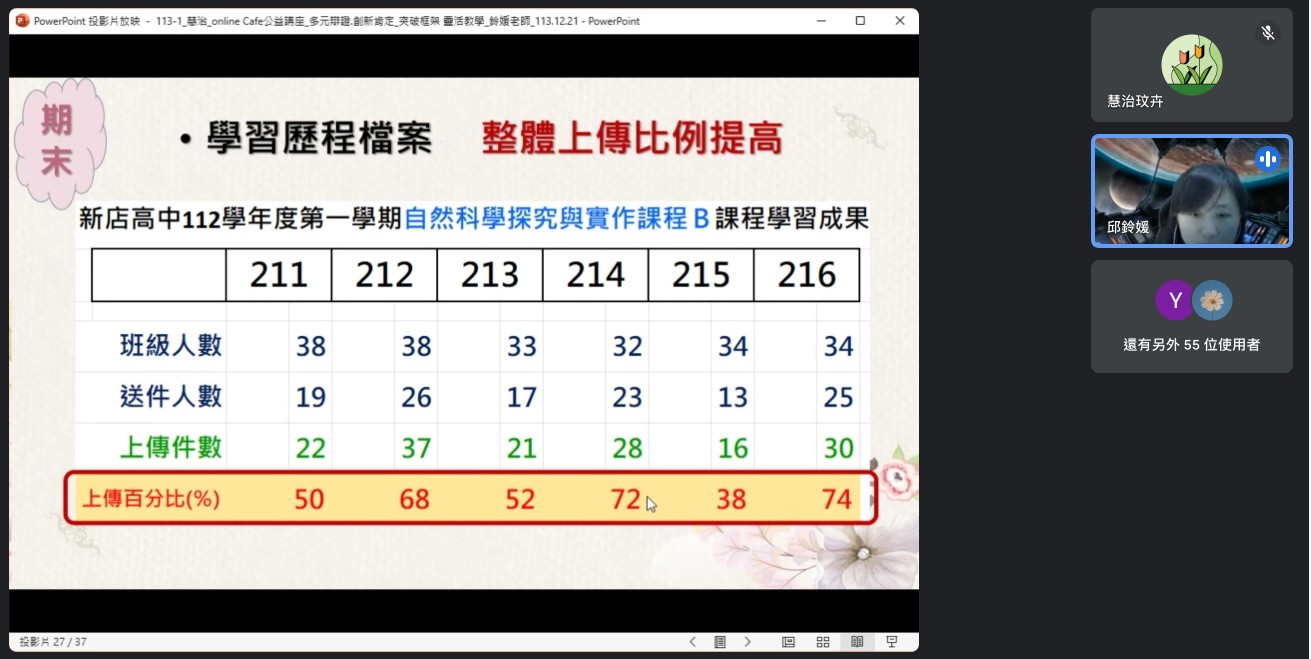

在期末透過e-Peer彙整學習歷程檔案,學生上傳比例顯著提升

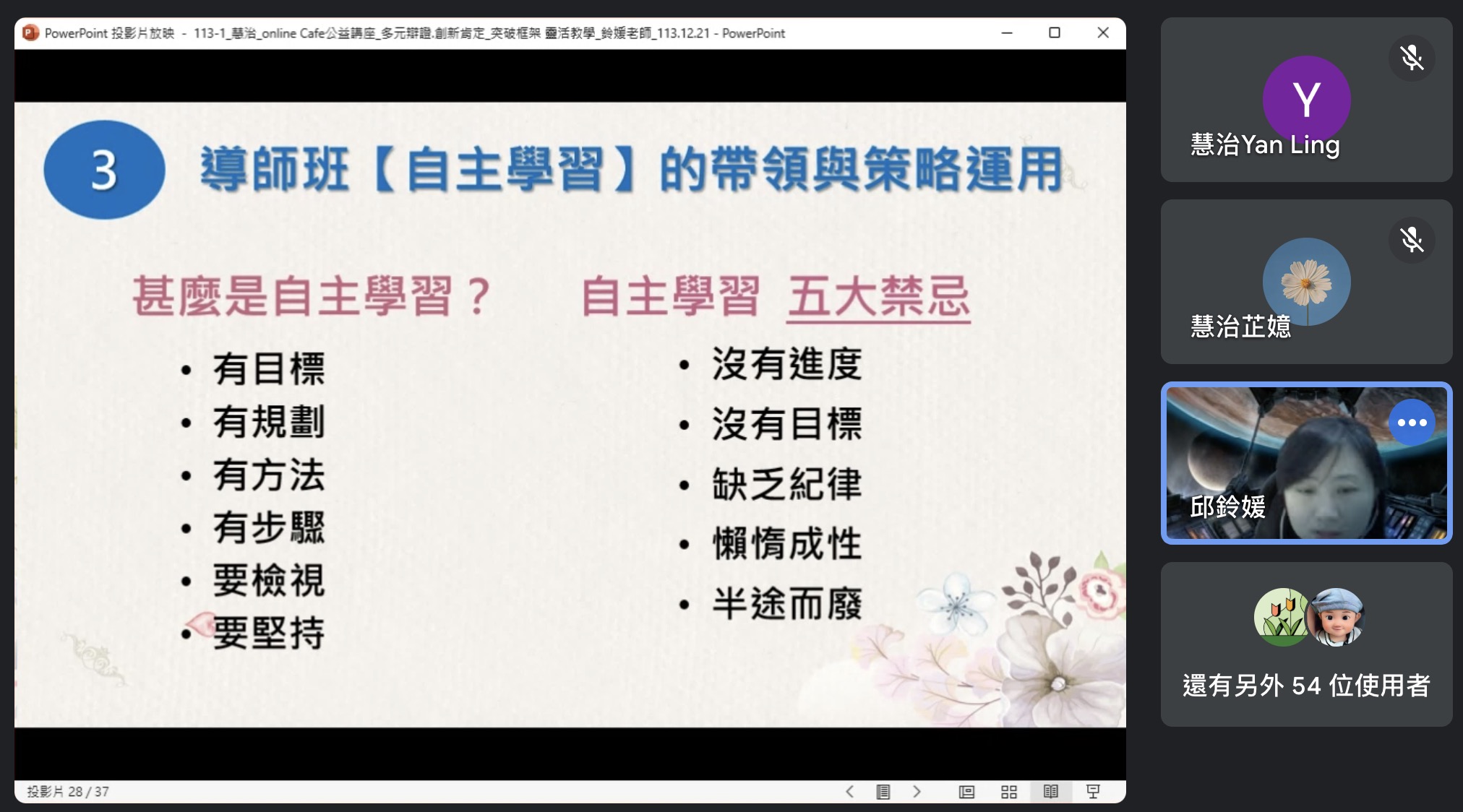

自主學習:從模仿到創造

鈴媛老師在自主學習課程一開始,就帶著學生觀摩e-Peer上的優秀作品,

讓學生瞭解自主學習的意義,也對目標規劃有更多靈感

鈴媛老師期許透過e-Peer輔助課程與學習記錄,

引導學生們在下學期末都能完成一份自主學習的學習歷程成果

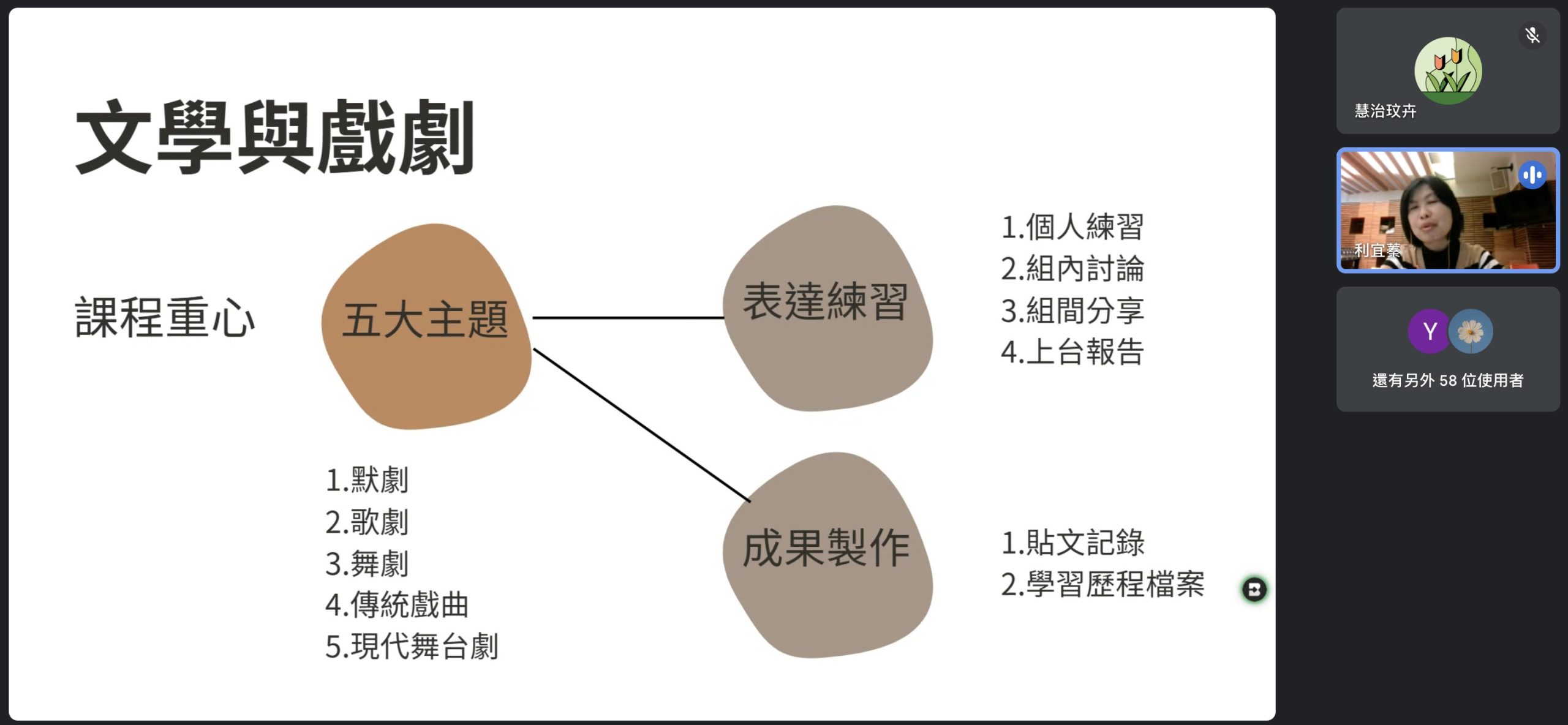

從興趣出發,和學生一起探索文學與戲劇的魅力

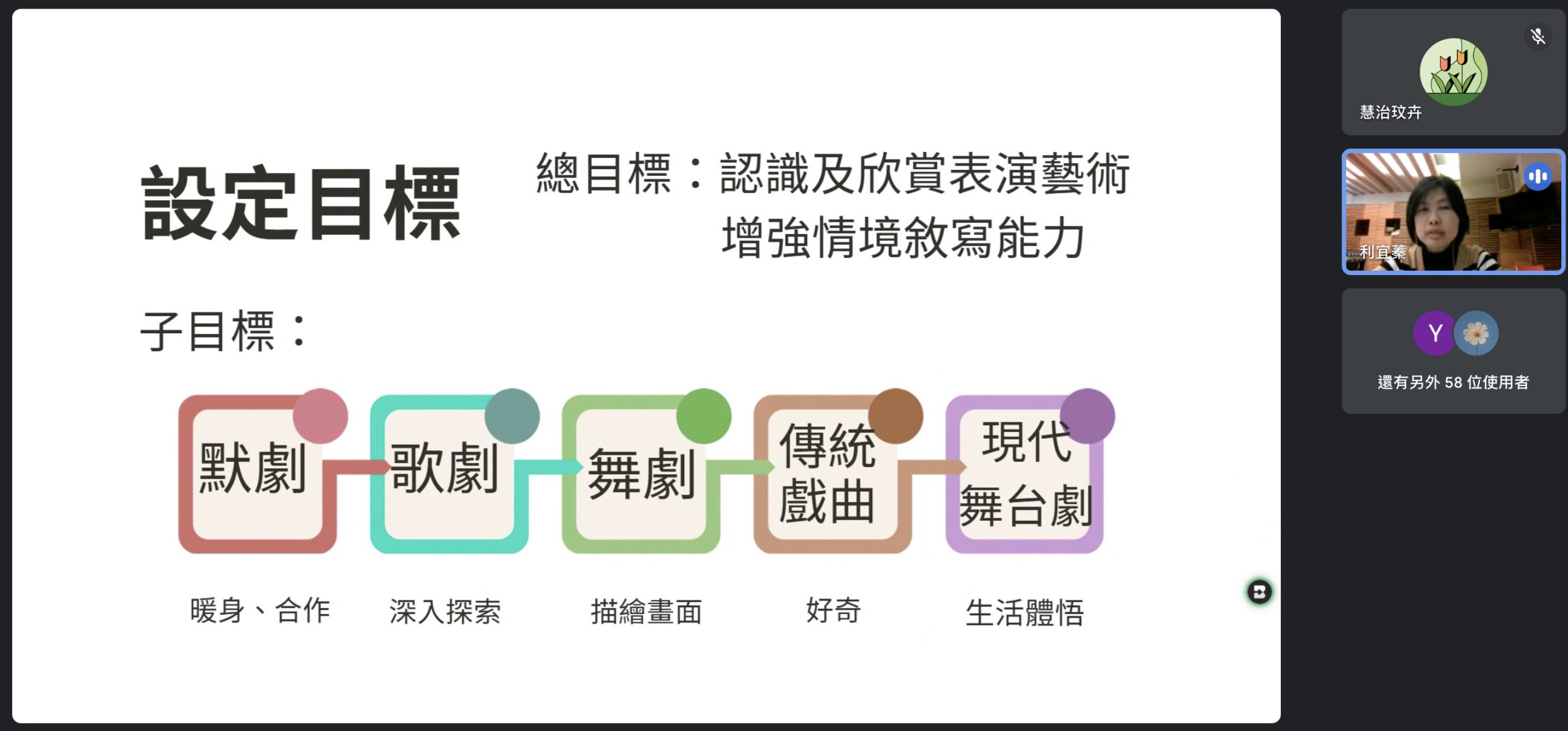

宜蓁老師將「文學與戲劇」分為五大主題,透過多個小任務練習表達能力,

每次練習都以e-Peer貼文記錄,期末可匯整為學習歷程檔案

透過五大主題的子目標,逐步實踐課程總目標:「增強情境敘寫能力」

課程設計層次分明,著重反饋與記錄

宜蓁老師提到,現在許多學生在敘述時,習慣用「很漂亮」、「很開心」這類簡單的形容詞帶過,缺乏具體的情境描寫,也無法讓別人感同身受。因此,這堂「文學與戲劇」課程的目標,除了認識表演藝術外,更重要的是提升情境敘寫的能力。

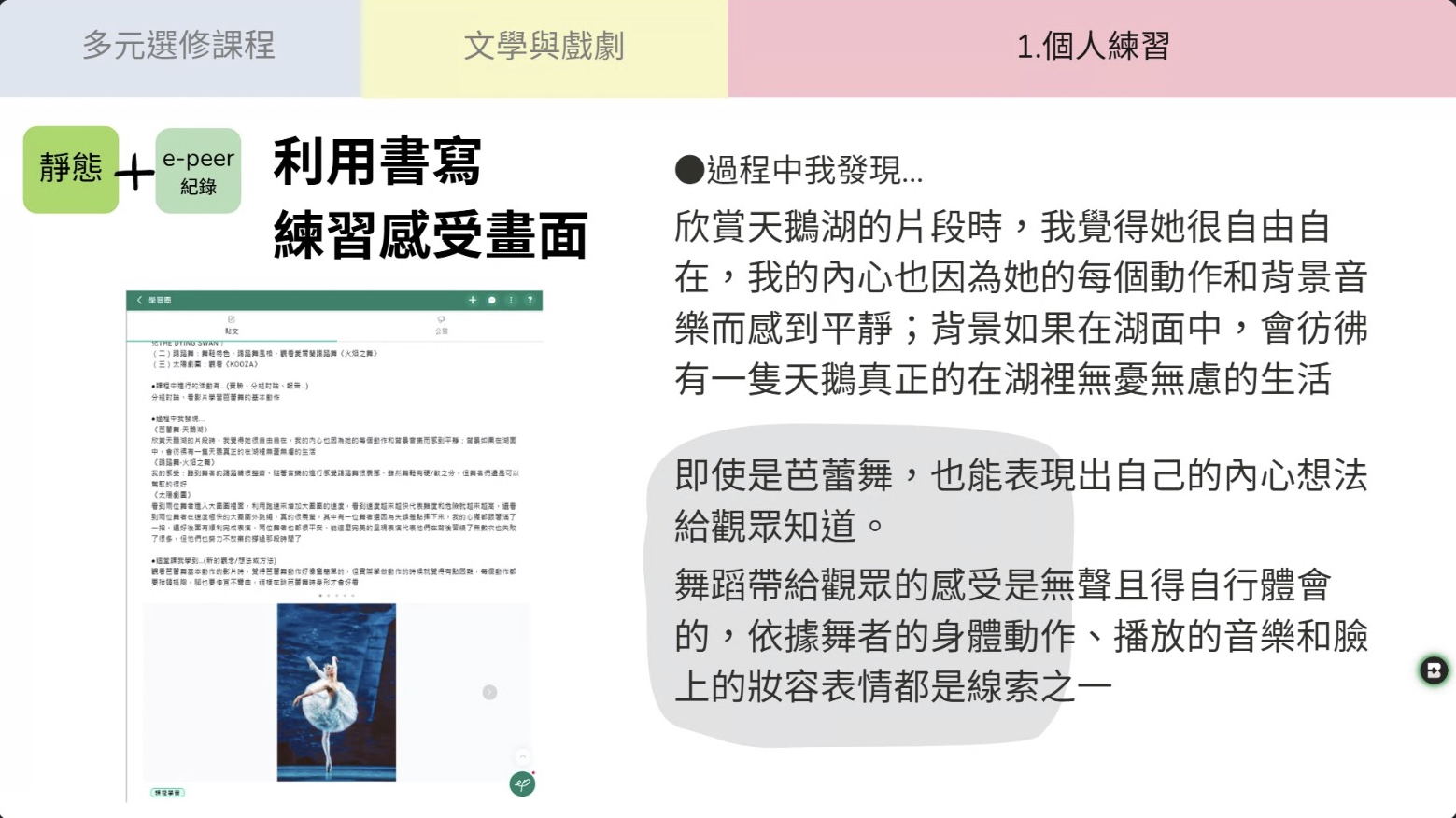

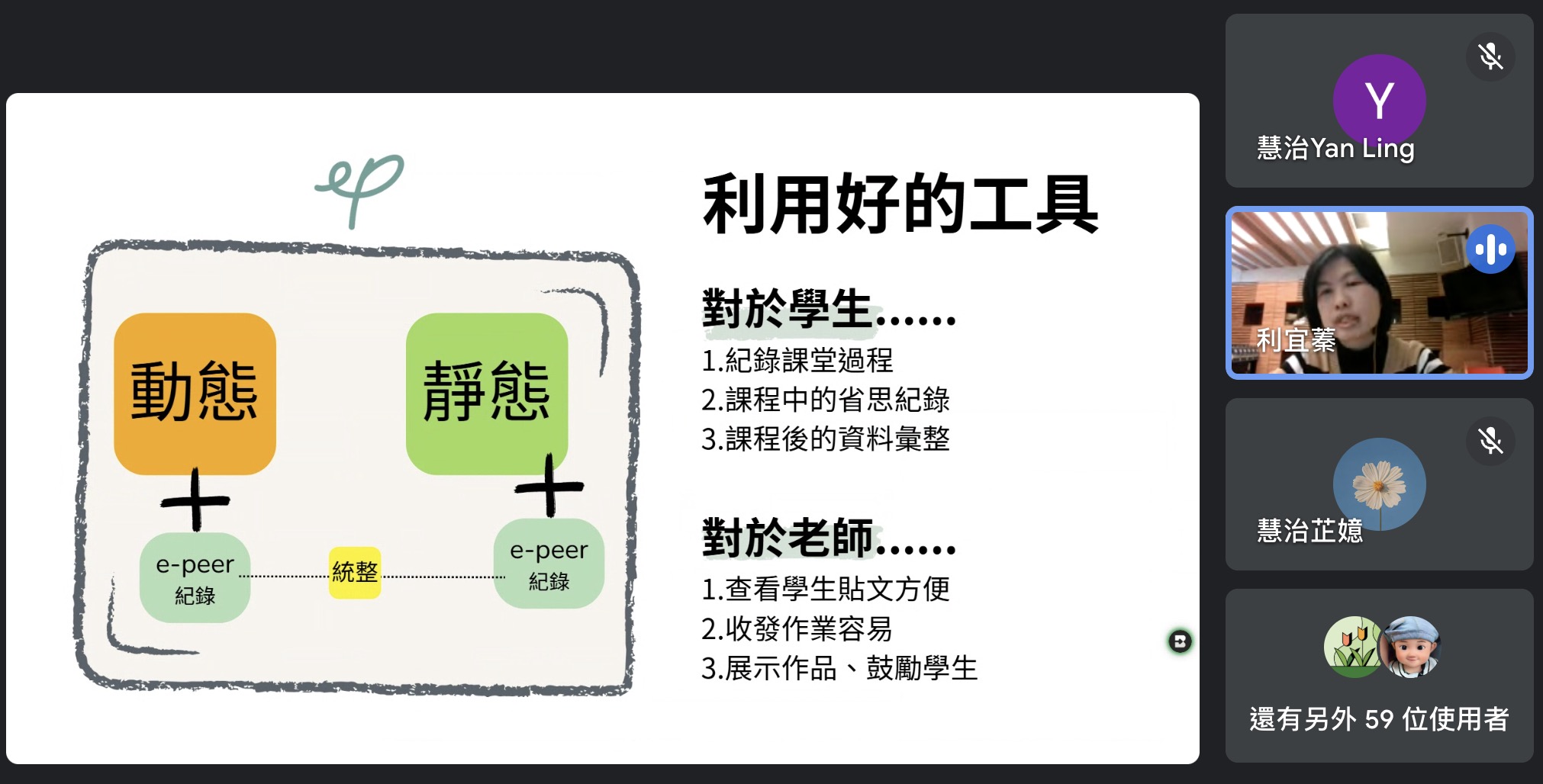

宜蓁老師將表達練習拆解為四個階段:個人練習、組內討論、組間分享及成果展示,並區分為動態與靜態練習,清楚對應不同學習目標。

動態練習:以基礎動作如默劇「摸玻璃」與「開門」來設計練習,提升學生專注力與團隊合作能力,並讓學生透過影片記錄過程,上傳至e-Peer,方便老師掌握學生學習狀況,同時讓學生發現自己的進步與挑戰。

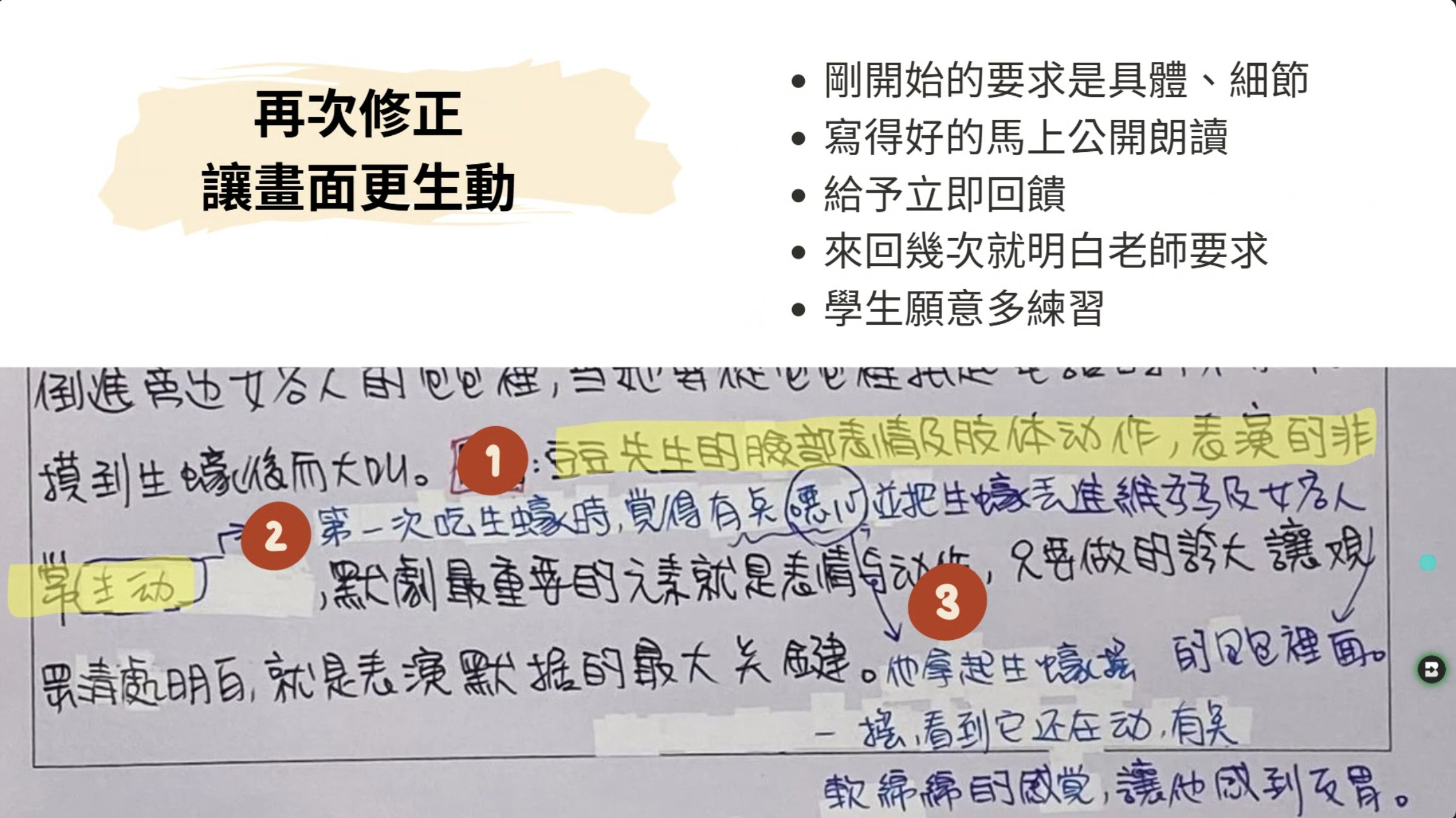

靜態練習:讓學生透過觀賞戲劇片段進行具體的情境敘寫,聚焦閱讀與書寫,老師再透過即時回饋與範例朗讀,鼓勵學生深入思考並多次修正的同時,激發學生的表達意願,更有學生在描寫喜劇場景時,從「豆豆先生的表演非常生動。」進步到能細緻描繪「他拿起生蠔搖一搖,看到它還在動,有點軟綿綿的感覺,讓他感到反胃。」學生也從不斷書寫與修改的過程中,逐漸提升了對藝術的欣賞能力與文字表達力。

宜蓁老師透過貼文內容,判斷學生對課程的理解與吸收程度

利用e-Peer有效統整學習歷程檔案

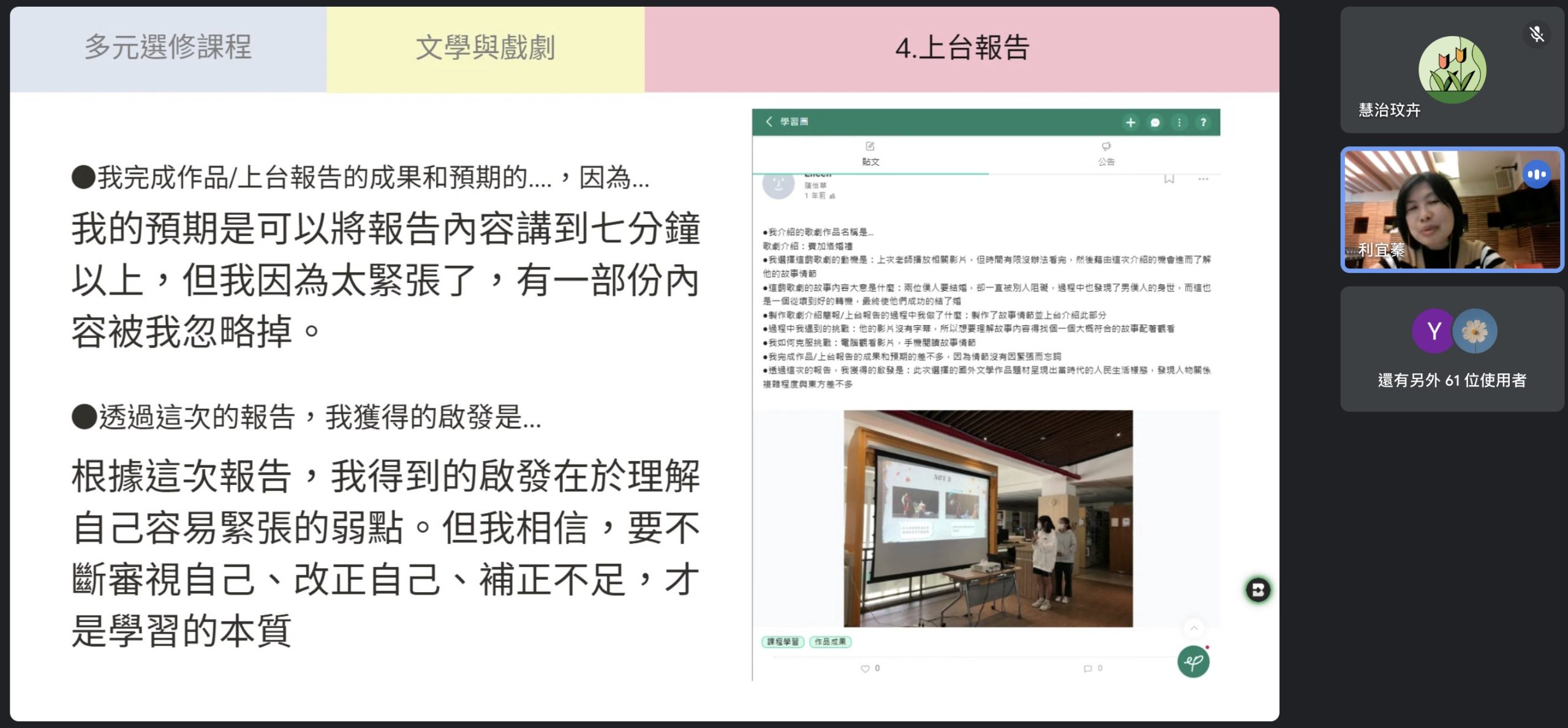

為簡化學習歷程檔案的整理,宜蓁老師一開始就設定每位學生只需要根據五個主題各寫一篇學習貼文,在記錄中反思學習內容與心得。並在學期末預留四堂課的時間,讓他們用e-Peer統整學習歷程。最終,有過半數的學生在學期結束前完成了完整的學習歷程檔案。

透過這些學習貼文,宜蓁老師能判斷學生對課程的理解程度和學習困難,也從中觀察到他們對課程內容各自的體會和感受,更有不少學生在課程尾聲紛紛向老師反饋自己的成長:「老師,我覺得我的感受力變強了!」、「我的情境描述能力進步了,能更明確地讓別人知道我在想什麼。」甚至有學生在課後主動搜尋無字幕版《費加洛的婚禮》完整歌劇欣賞,讓宜蓁老師非常讚嘆學生的進步及對藝術的熱情。

透過貼文與記錄,老師發現學生無論表現好或不好,各自其實都有不同的感受。

關鍵在於引導學生利用書寫表達出自身感受

透過平時累積,期末時利用e-Peer彙整貼文內容並排版,學生即可快速完成學習歷程檔案

老師的鼓勵是學生進步的關鍵

宜蓁老師相信,老師的反饋與鼓勵是學生成長進步的關鍵。而透過 e-Peer 平臺的輔助,老師不僅能夠簡化作業收發及學習歷程檔案彙整的程序,更創造了一個師生互動與學習反思的空間,「我覺得非常棒的就是展示作品跟鼓勵學生,也變得更方便跟容易。」

宜蓁老師以愛爾蘭詩人葉慈的一句話作為結語:「教育不是注滿一桶水,而是點燃一把火。」她發現,透過引導與書寫練習,學生能在每一次書寫中不斷進步,也讓知識的火種在學生心中持續燃燒。

宜蓁老師認為,一個好的工具能同時達到不同層次的效果,對師生皆有助益

Q1:現代學生的注意力落差很大,在這種情況下要如何進行教學呢?

宜蓁老師:如果是就同一班級的學生注意力落差大而言,雖然理想上可以採差異化教學,但教師負擔較大,建議採用分組討論的方式,讓反應較快的學生帶動其他同學學習。而對於現代學生普遍注意力較容易分散的現象,我認為老師要靈活調整教學節奏,例如可以在學生專注時加強閱讀等學習活動,發現學生注意力分散時則適時拋出問題進行討論,藉由即時觀察和彈性調整教學方式來維持學生的學習參與度。

Q2:每間學校的學生學習生態差很多,進入新的教學領域時,可以如何快速因應?

鈴媛老師:剛進入新的教學環境時,可以主動與同科教師交流,了解課程進度安排和教學經驗;其次,可透過近幾年的考卷考題來掌握學生程度;最後,在實際教學過程中觀察師生互動,逐步調整教學內容和方式。對於程度較好的學生,可以提供更多深度思考的內容;而對程度較弱的學生,則可能需要簡化難度、增加引導和提問的次數。

Q3:在調整教學策略實施適性教學時,教師的角色會有什麼轉變?會如何適應自身的角色變化?

宜蓁老師:當然是有變化才會想要適應,我認為現在的老師將轉變為引導者、觀察者和鼓舞者的角色,以我任教的國文科來說,選擇合適的教材和問題,幫他們打好鷹架引導學生主動學習,並在討論中進行觀察與適時鼓勵,例如問他們「為什麼這樣想?」或「還有其他想法嗎?」這種方式來激發學生的思考與表達能力。我認為,保持對學生的好奇心和關注是適應這種角色轉變的關鍵。

Q4:請問有哪些模組或軟體能幫助教師聚焦於呈現教學主題,同時提升備課效率、縮短文書處理時間?

鈴媛老師:老師們可以依循課綱來設計課程,以確保聚焦教學主題和目標,並根據課程需求進行彈性調整。近年來,在其他研習中也學到如何利用AI工具如ChatGPT來備課,老師可以輸入關鍵字,讓AI生成教案、評量設計或濃縮文章內容,縮短文書處理時間。當然,老師仍需審閱並熟悉AI生成的內容,以確保整體連貫性,避免因不完整的概念影響教學效果。這些工具的適當應用能減輕教師的備課負擔,並提升整體效率。